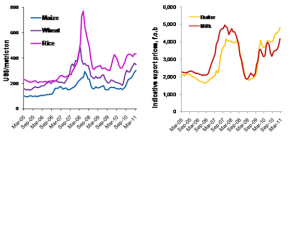

距2007-08年度粮食危机仅仅三载,基本食品种类的价格再一次飙升,这又引发了人们对贫困人口粮食安全问题[i]的新一轮关注。在2010年6月至2011年3月中旬期间,玉米和小麦的国际价格几乎翻了一番,奶制品的国际价格也在不断上升(图1)。居高不下的粮食价格水平影响着许多发展中国家,特别是那些有大量贫困人口的发展中国家。 例如,从2009年12月到2010年12月,中国的食品通胀水平高达10%,而印度则为18%,这主要是由于肉类、鱼类、蛋类、奶制品、蔬菜和水果[ii]等价格上升所致。

距2007-08年度粮食危机仅仅三载,基本食品种类的价格再一次飙升,这又引发了人们对贫困人口粮食安全问题[i]的新一轮关注。在2010年6月至2011年3月中旬期间,玉米和小麦的国际价格几乎翻了一番,奶制品的国际价格也在不断上升(图1)。居高不下的粮食价格水平影响着许多发展中国家,特别是那些有大量贫困人口的发展中国家。 例如,从2009年12月到2010年12月,中国的食品通胀水平高达10%,而印度则为18%,这主要是由于肉类、鱼类、蛋类、奶制品、蔬菜和水果[ii]等价格上升所致。

图 1.全球粮食价格, 2005年3月–2011年3月

数据来源: FAO (联合国粮农组织),2011年,

国际商品价格数据库, www.fao.org/es/esc/prices/PricesServlet.jsp?lang=en.

注:玉米 = 美国2号黄玉米,美国海湾离岸价;小麦 = 美国2号硬红冬,美国海湾离岸价; 大米 = 白碎米,泰国 A1特级大米,曼谷离岸价; 黄油 = 大洋洲出口价格,离岸价;奶制品= 全脂奶粉,大洋洲出口价格,离岸价

新一轮粮食危机即将到来?

2007-08年度全球粮食危机的阴影已根深蒂固于现有粮食价格体系之中[iii]。特别地,生物燃料扩产、石油价格高涨、以及美元贬值、出口限制、恐慌性购买等因素又再次推高了粮食价格,尽管程度尚未达到三年前的水平。[iv] 要量化各因素对拉动粮食价格的作用非常困难,部分原因是它们对不同粮食作物价格产生的影响有所差异。然而,研究表明,将用作食物或饲料的粮食加工成生物燃料会带来相当大的需求压力。[v]以玉米为例,很多专家声称,美国的乙醇需求是减少玉米库存并抬高玉米价格的一个主要因素。尽管生产玉米乙醇的副产品可以用作饲料,但日益高涨的玉米价格又对家畜产品价格产生了多米诺骨牌效应。由于玉米和油料对土地的使用存在互相竞争的关系,油料作物的价格也随之水涨船高。[vi] 研究表明,政府对生物燃料的托管和支持政策,尤其在美国和欧盟,推动了需求增加和价格上升。[vii] 如果现有的生物燃料政策继续存在,并且石油价格依然居高不下,那么在未来几十年中,用于生产生物燃料的农产品价格仍将维持相当的高位。[viii] 由于原油和大部分谷物是用美元进行交易的,近期不断疲软的美元也对一系列商品的价格施加了压力。[ix] 天气事件——包括2010年俄罗斯森林大火和2007-08年危机之前的澳大利亚旱灾——也同样推升了食品价格,2007-08年是这样,如今亦是如此。这些事件导致主要粮食生产国家的产量短缺,同时也引发了其它市场中的贸易转移效应和恐慌性购买。[x] 气候变化有可能增加极端天气事件的发生频率,从而推动粮食价格上涨。

虽然存在着许多相似之处,目前全球的粮食状况同2007-08年度相比依然有所不同。粮食生产和库存总量较之三年前均有所提高,尤其在发展中国家更是如此。[xi]尽管稻米价格的大幅上涨已经影响到了部分国家的国内市场,包括南亚,但作为亚洲的主要食物,稻米的国际价格并未出现三年前那么大的涨幅。相对于这些较为乐观的迹象,现阶段中国和印度的经济发展过热,流动性过剩,将会引致高通货膨胀率,然而三年前,这些国家的国内粮食市场则要稳定的多。近几个月以来,石油价格上升,生物燃料生产扩张——特别是玉米乙醇,以及上述其它因素,都在暗示着全球粮食价格有再创新高的巨大风险。

在很多地区,全球粮食价格对国内粮食价格都产生着重大的影响。例如,在撒哈拉以南非洲地区,基础性研究显示,主要粮食作物价格在2007年6月至2008年6月期间平均增长了60%以上——约相当于国际农产品价格涨幅的四分之三 。[xii] 在亚洲和拉丁美洲的部分地区也同样如此。例如,有研究表明,从国际到国内有正向价格传导效应的包括:越南的大米,孟加拉国的小麦,以及厄瓜多尔、尼加拉瓜和多米尼加共和国的面包等。[xiii] 然而,价格传导的程度在国家之间、不同商品之间有所差异,这取决于农产品的交易量、贸易政策(如进口关税,出口限制以及各国政府实施的价格补贴)和汇率对国内市场免受国际价格上涨波及的部分保护效应等。

沉重一击

主要粮食作物,例如谷物类价格的快速上升,或是过度波动,对全球最贫困的消费者而言都是沉重的打击。因为他们的收入中有相当大比例——约50-70%——用于粮食消费,而且他们应对价格上升的能力也非常有限。[xiv]只有在作为粮食的净卖家并且投入成本没有相应增长的前提下,穷困的农户才会从粮食价格增长中获益。然而,近几年来,投入成本,如化肥和运输成本,一直处于高位且不断波动。持续上涨的成本,以及投入和产出市场过度价格波动所带来的不确定性,会降低农民的利润,扭曲长期生产规划,并抑制农户进行生产投资的积极性。

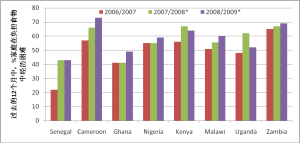

基于家庭模拟分析的证据表明,粮食价格剧烈波动会导致贫困加剧。[xv]自述粮食不安全的数据也显示,与2006/07危机前相比,大部分非洲国家在2007-08年度和2008-09年度粮食不安全的情况有所加剧(图2)。[xvi] 在亚洲,自述粮食不安全的情况在2007-08年度迅速下降,而在2009年又再次上升,特别是在中国和印度,而印度尼西亚的下降幅度则较为缓和。[xvii] 这种情况和三个国家在经济快速增长时期粮食价格水平较低的情形相吻合。其它地区的趋势则复杂得多。一般而言,粮食不安全状况在拉丁美洲和中亚国家只是温和增长或没有增长。[xviii] 自述粮食不安全状况的差异也有可能和国际价格对国内价格的传导程度有关。由于最近几个月以来国际粮食价格迅速增长,众多贫困人口和弱势群体,特别是妇女和儿童的粮食安全再次呈现危机四伏。尽管目前粮食高价格所带来的影响还不得而知,但是2010-11年度产生的影响与2007-08年度所观察到的大不相同。现阶段发展中国家的食品价格上涨主要表现为高价值食品,例如蔬菜、水果和肉类等,贫困人口一般很少消费这些食物。此外,尽管玉米的国际价格在近几个月内急剧上升,并已接近2008年粮食危机中的水平,但来自2008年危机的证据显示,2007-08年度国际玉米价格对非洲国内玉米价格的传导作用相对较弱。[xix] 至少迄今为止,2010-11年度这一现象依然属实,因为目前非洲几乎没有出现玉米价格上涨的迹象。然而,同以前危机相比,2010-11年度的显著不同在于,本轮食物价格飙升主要发生在有大量贫困人口的国家——例如印度、中国和印度尼西亚——而2007-08年度并非如此。

图2. 撒哈拉以南非洲国家自述式问卷调查中粮食不安全情况的变化趋势

来源:数据基于D. Headey, 2011b, 《全球粮食危机真的是一场危机吗?模拟分析和自述式问卷调查》(Was the Global Food Crisis Really a Crisis? Simulations Versus Self-Reporting), 讨论稿,即将出版,华盛顿特区: 国际食物政策研究所IFPRI.

注:2007/2008和 2008/2009的结果都和粮食危机有关,尽管2008/2009也包括金融危机伊始阶段,这会影响到矿物和石油出口国。

紧急措施刻不容缓

近期粮食价格的变化特点——高位波动——印证了许多专家预见到的趋势。[xx] 由于影响全球粮食安全的因素错综交织,发达国家和发展中国家政府,以及国际机构必须采用综合措施以避免粮食危机卷土重来。这一综合措施须涵盖一系列提案及改革;尽管其中一些提案和措施之前被提出过,但它们的优点放在当前更为息息相关,亟需调整国家和国际预算的优先序及其分配政策。各国政府和机构应当立即采取以下七大举措。

- 实施有效的政策和技术投资,以降低粮食-燃料之间的竞争。公共政策,尤其是在美国和欧盟,应当限制并改革现有的生物燃料政策和补贴计划,以便在最大化环境收益的同时,尽量减少生物燃料需求对国际和国内粮食市场稳定性可能造成的影响。[xxi] 一种方式是对在生物燃料生产中降低碳浓度进行奖励,例如采用比谷物饲料更为高能效的投入品。[xxii] 减少对谷物的非食品需求也可以缓解粮食市场的压力。[xxiii] 此外,近期的初步研究表明,贸易自由化——尽管处于美国和欧盟现有生物燃料托管政策之下——能带来举足轻重的收益,例如全球温室气体排放大量减少、国际能源价格降低,以及全球农产品价格涨幅缩小等。[xxiv] 从长远来看,应该从其实际降低温室气体排放量以及减少运输燃料碳浓度的角度,审慎考量以农作物为原料的生物燃料对粮食安全和环境可持续性发展所带来的收益和风险。

- 建立社会保障,特别是社会安全网,主要是针对发展中国家的最弱势群体,包括妇女和儿童。尽管人们一直大力提倡建立社会安全网以保护最弱势人口——通常是受粮食价格急剧上涨影响最大的人群——然而很多国家在2007–08 年粮食危机发生期间和之后并未建成社会安全网体系。近期研究表明,为了在粮食价格危机中保障贫困家庭的饮食多样性和微量营养素的供给,采用现金转移支付项目显得尤为重要。[xxv]粮食价格还将持续波动意味着需要加快建立安全网体系。社会保障计划同样非常必要,因为这可以保护贫困人口免受其他负面冲击的影响。短期内,对已经建立安全网的国家,政府应拓宽安全网项目。计划的有效性取决于完备的财政资源和行政能力,以及合理的目标设定、设计和实施。[xxvi] 尽管安全网计划需要利用政府有限的资源,但如果目标设定合理,这些计划通常占国民生产总值的比例不到1%。[xxvii] 在尚未建立安全网的国家,政府应针对极度贫困的区域立即开展计划,并应学习其他国家的成功经验。[xxviii] 安全网应该与有关性别的干预政策有效结合,因为这类干预政策有助于提高生产力并改善弱势家庭和个人的健康及营养状况。事实上,将社会保障和农业支持干预政策相结合对粮食安全所带来的影响将比它们各自单独实施要有力得多。[xxix]

- 推进透明、公正和开放的全球贸易,以提高全球农业市场的效率。各国政府应减少现有出口限制,例如出口禁令,并尽量避免推行新的限制措施。尽管出口禁令可能会有助于保障国内粮食供给,但它们将导致其他出口国家的供应趋紧,并引发粮食进口国的恐慌性采购,这两点会进一步加剧价格上涨和波动。[xxx] 除此之外,取消出口禁令也会有益于国内粮食市场,原因在于出口禁令会趋于抑制国内供给反应,这会潜在地恶化国内粮食供应问题。政府还应当取消有害的进口关税和非关税贸易壁垒措施。近期研究建议,世界贸易组织(WTO)如果能快速并顺利的完成多哈回合谈判,将能够降低最高关税水平,并随之减少政策风险,避免各国政府实施加剧世界粮食市场动荡的政策。[xxxi]

- 建立全球应急粮食现货储备,以应对粮食价格危机。此类储备应由一个类似世界粮食计划署的机构拥有并管理。该机构必须有现成的国际粮食管理系统,包括强大的物流能力。粮食储备应由粮食出口大国(例如美国、加拿大和法国)以及粮食生产大国(例如中国和印度)捐赠的粮食库存建立而成。为方便和快速的提取粮食,管理机构必须将应急储备战略性地设置在粮食生产大国和依赖粮食进口的贫困国家之中(例如孟加拉国和非洲之角国家),而后者更为重要。尽管管理得当的粮食储备体系在稳定粮食市场中有着举足轻重的地位,[xxxii]实施这一体系也必然面临着很多挑战。需要降低运营费用至可接受水平;需要克服道德风险问题以促进体系有效运行。这些挑战意味着建立粮食储备体系需要从相对较小的试验规模着手。在某种程度上,这一进程已经在执行之中,例如东南亚国家联盟以及中国、日本和韩国(ASEAN+3)的稻米应急储备目前正在商讨之中。然而,不同区域之间所付出的努力还不均衡,目前要建立一个更为综合的粮食储备体系尚缺乏一致方针。[xxxiii]

- 面对气候变化,需要通过政策和投资来促进农业发展,尤其是提高小农户生产力。全球粮食危机的出现再次唤起了人们对农业的关注并刺激对该领域投资的增加。公共政策需要确保小农户有机会提高生产力以及收入。[xxxiv]各国政府以及国际和区域性机构的投资必须通过降低运输和营销成本、改善市场基础设施以及加大竞争、完善金融和农技推广服务、开展农作物天气指数保险等等,致力于为小农户获得农业投入(例如种子和化肥)提供更多便利条件。政府和机构应通过增加作物品种培育和家畜研究的投资来大力发展适合小农户的农业新技术。应加强农村基础设施以改善小农户进入市场的条件。过去的成功经验表明,此类投资能够很快提高小农户的生产力。亚洲绿色革命期间,不限定农田规模的农业技术、公平的土地分配以及保障产权的制度、针对小农户的现代及可负担的投入和信贷方式、以及确保小农户得到稳定合理价格的政策等等,这一切都让小农获益匪浅。[xxxv] 更多新近来自撒哈拉以南非洲地区的成功案例同样表明了提高小农户生产力的巨大潜力。[xxxvi]

- 6. 各国政府应利用农业提供的潜力进行针对适应和缓解气候变化的投资,这是因为气候变化对农业生产率和人类福利水平具有重大影响。适应性投资包括改善土地管理,调整种植时间,以及引进新作物品种;缓解性投资包括通过新型土地管理技术提高能源效率、作物单产,以及增加碳储存量。近期研究表明,要增加卡路里消耗量以补偿气候变化对儿童健康和福利所带来的不利影响,每年至少需要再增加70亿美元的投资用于提高农业生产率。[xxxvii]即使没有气候变化,这类投资也会对经济发展带来良好影响。然而迄今为止,农业适应性投资仍然非常有限,这很可能是由于气候变化被视为一个长期的过程,而政治行为则通常较为短期。这一领域特别需要来自于各国政府强大的政治意愿和承诺。为加速行动,通过农业发展来适应气候变化就必须被提到国际气候谈判议程的最前列。

- 成立国际工作小组以定期监测世界粮食状况,并采取行动以避免价格过度波动。尽管已经有不少工作小组——他们在应对全球粮食危机的必要性和应对方法上有着非比寻常的一致性——然而在对粮食价格波动的理解及正确应对的努力上依然缺乏凝聚力。建议成立由主要机构参与的工作小组,如联合国粮农组织,国际食物政策研究所,国际农业发展基金会,经济合作与发展组织,联合国贸易和发展会议组织,世界银行,世界粮食计划署以及世界贸易组织等。该工作小组在同其他主要利益方紧密合作中,应密切关注粮食的生产、消费(包括生物燃料)、贸易、库存、价格、政策以及能源价格、投入价格和金融市场的投机性行为等。该工作组还可以指导粮食最优库存量水平以应对粮食安全紧急情况的发生,以及发放库存的时机、方式和价格。工作小组应当以合作、透明和及时的方式来履行这些责任。

为防止2007-08年度粮食价格危机的重演,发达国家和发展中国家的政府以及相关机构和组织必须积极主动采取措施。很多研究已及时提供了上次危机中的重要经验教训——这些经验教训应在当前的行动中被充分利用起来。本简报中的相关建议均基于研究结果,可以作为指导,以共同努力稳定粮食市场价格,从而进一步减少全球饥饿和营养不良状况。

[i] 粮食安全问题是指粮食的可获性、可得性、利用方式和稳定性。

[ii] 中华人民共和国国家统计局,居民消费价格分类指数(CPI)(2011), http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/monthlydata/t20101227_402693597.htm;印度商务和工业部政府经济顾问办公室,http://eaindustry.nic.in/。

[iii] 参见D. Headey 和S. Fan《反思全球粮食危机:来龙?去脉?以及如何防范下一轮危机?》(Reflections on the Global Food Crisis: How Did It Happen? How Has It Hurt? And How Can We Prevent the Next One?),研究专刊165 (华盛顿特区:国际食物政策研究所IFPRI,2010).

[iv] 根据OECD (经济合作与发展组织),生物燃料的产量预计在2006-08年至2018年期间翻一番。详见OECD-FAO, 《OECD-FAO农业展望2009–2018》(OECD-FAO Agricultural Outlook 2009–2018 ) (巴黎,罗马: 2010).

[v] 参见,例如,P.C. Abbott, C. Hurt, 和W. E. Tyner, 《是什么在推动粮食价格?》(What’s Driving Food Prices?),议题报告 (美国伊利诺伊州奥克布鲁克: 农场基金会Farm Foundation, 2008); W. W. Wilson, W. Koo, B. Dahl和R. Taylor,《生物乙醇生产扩张对种植模式和谷物物流的影响》(Impacts of Ethanol Expansion on Cropping Patterns and Grain Flows,” )《应用经济学展望与政策》(Applied Economic Perspectives and Policy) 30, no.4 (2008): 642–663.

[vi] 据美国农业部的数据显示,2010-2011年美国玉米的库存量/使用量比率预计在5.5%左右,这是继1995-1996年(5.0%)以来的最低点。参见D. Headey,“反思全球粮食危机:贸易震荡所扮演的角色”( Rethinking the Global Food Crisis: The Role of Trade Shocks)《食物政策》(Food Policy) 36, no.2 (2011): 136–146.

[vii] 参见OECD, 《生物燃料的支持性政策:经济评估》(Biofuel Support Policies: An Economic Assessment) (巴黎: 2008); OECD-FAO, 《农业展望》(Agricultural Outlook).

[viii] 根据2007年12月的美国能源独立与安全法案,到2022年生物燃料的使用将增长到360亿加仑,其中150亿加仑将主要来自于玉米乙醇;参见OECD-FAO《农业展望》(Agricultural Outlook).

[ix] 更多细节参见D. Headey 和S. Fan, 《反思全球粮食危机》(Reflections on the Global Food Crisis).

[x] 参见D. Headey, “反思全球粮食危机” (Rethinking the Global Food Crisis)。一项近期对美国小麦出口的分析表明,在俄罗斯对小麦实施出口禁令后的几周内,美国对小麦的需求出现井喷,几乎增加了100%。然而,这次需求井喷比2007-08年类似情形的持续时间更为短暂,主要原因可能在于2010-11年全球小麦库存量要比2007-08年充足。

11 据联合国粮农组织(FAO)预测,与2007-08年度相比,2010-11年度全球谷物生产和库存水平将分别提高4%和22%。发达国家的库存量比2009–10年度减少了25%,而发展中国家则增加了3%。尽管谷物(尤其是小麦和糙米)的库存量/使用量比率暗示了市场供应量可能会趋紧,但2010–11年度该比率比2007–08年度高。更多细节参见FAO, 《作物前景和食物形势》(Crop Prospects and Food Situation)第四期,2010年12月

[xii] N. Minot, 《世界粮食价格变化在撒哈拉以南非洲地区的传导》(Transmission of World Food Price Changes to Markets in Sub-Saharan Africa,) 讨论稿1059 (华盛顿特区: 国际食物政策研究所IFPRI, 2011).

[xiii] M. Robles和M. Torero, “理解高粮价对拉丁美洲的影响,”(Understanding the Impact of High Food Prices in Latin America) 《经济学》(Economia) 10, no.2 (2010): 117–164; M. Robles,《从国际农产品市场到国内粮食价格的价格传导:亚洲和拉丁美洲的案例分析》( Price Transmission from International Agricultural Commodity Markets to Domestic Food Prices: Case Studies in Asia and Latin America )(2010), http://www.foodsecurityportal.org/sites/default/files/Price_Transmission-in_LAC_Asia.pdf.

[xiv] 价格过度波动取决于在一段时期内观察到的大量超过某一设定临界值的较大日收益,此临界值定义了“大”的程度。Excessive price volatility is determined in a period of time in which a large number of large daily returns are observed that exceed a certain established threshold that characterizes what is “large." 更多细节参见C. Martins-Filho, M. Torero, 和F. Yao, 《利用地点和规模叠加性模型进行的两阶段条件A-分位数估算》(Two-Step Conditional Α-Quantile Estimation via Additive Models of Location And Scale), IFPRI刊物(华盛顿特区: 国际食物政策研究所IFPRI, 2010),http://www.foodsecurityportal.org/policy-analysis-tools/wheat-prices-and-returns.

[xv] M. Ivanic和W. Martin,“高企的全球粮食价格对低收入国家贫困人群的影响”(Implications of Higher Global Food Prices for Poverty in Low-Income Countries)《农业经济》(Agricultural Economics) 39, no.s1 (2008): 405–416; C. Arndt, R. Benfica, N. Maximiano, A. M. D. Nucifora, 和J. T. Thurlow, “高企的燃料和粮食价格:对莫桑比克的影响及其反应”(Higher Fuel and Food Prices: Impacts and Responses for Mozambique)《农业经济》(Agricultural Economics) 39, no.s (2008): 497–511.

[xvi] 自述粮食不安全状况是从盖洛普全球民意调查“在过去12个月中,家庭是否遇到过买不起食物的难题” 中估算得出的。盖洛普民意调查于2005-2010年期间实施,涵盖了将近90%的发展中世界人口。尽管这些数据可能不尽完美,但是它们为衡量全球粮食危机所带来的福利影响提供了有用的晴雨表。更多细节参见D. Headey, 《全球粮食危机真的是一场危机吗?模拟分析和自述式问卷调查》(Was the Global Food Crisis Really a Crisis? Simulations versus Self-Reporting),国际食物政策研究所讨论稿,即将出版, 2011.

[xvii] Headey,《全球粮食危机真的是一场危机吗?》(Was the Global Food Crisis Really a Crisis?).

[xviii] 同上。

[xix] Minot, 《世界粮食价格变化的传导》(Transmission of World Food Price Changes).

[xx] 参见D. Headey, S. Malaiyandi 和 S. Fan, “为暴风雨完美导航:反思粮物、能源和金融危机”(Navigating the Perfect Storm: Reflections on the Food, Energy, and Financial Crises)《 农业经济》(Agricultural Economics) 41, no. s1 (2010): 217–228, 对OECD-FA和USDA(美国农业部)2008到2018年全球粮食价格模型的评述。

[xxi] H. de Gorter和D. R. Just, “生物燃料的社会成本和收益:环境、能源和农业政策的交互作用”(The Social Costs and Benefits of Biofuels: The Intersection of Environmental, Energy, and Agricultural Policy) 《应用经济展望和政策》(Applied Economic Perspectives and Policy) 32, no. 1 (2010): 4–32.

[xxii] 同上。

[xxiii] M. W. Rosegrant, T. Zhu, S. Msangi,和T. Sulser,“全球生物能源方案:影响和启示”(Global Scenarios for Biofuels: Impacts and Implications) 《应用经济展望和政策》(Applied Economic Perspectives and Policy) 30, no. 3 (2008): 495–505.

[xxiv] P. Al-Riffai, B. Dimaranan, 和D. Laborde, 《欧盟和美国的生物燃料托管政策:对国际市场的影响》(European Union and United States Biofuel Mandates: Impacts on World Markets,) 技术要点 IDB-TN-191 (华盛顿特区:美洲开发银行 Inter-American Development Bank, 2010).

[xxv] E. Skoufias, S. Tiwari, 和H. Zaman,《粮食危机中,我们能否依靠现金转移支付保障饮食多样性?对印度尼西亚的评估》( Can We Rely on Cash Transfers to Protect Dietary Diversity During Food Crises? Estimates from Indonesia,)政策研究工作报告 5548 (华盛顿特区: 世界银行World Bank, 2010).

[xxvi] 参见H. Alderman和 J. Hoddinott,《促进增长的社会安全网,关于全球贫困和饥饿人口的2020焦点概要》 (Growth-Promoting Social Safety Nets. 2020 Focus Brief on the World’s Poor and Hungry People,) (华盛顿特区: 国际食物政策研究所IFPRI, 2007).

[xxvii] 同上.

[xxviii] 影响评估为最佳实施方案提供了有用的信息; 参见E. Skoufias, 《墨西哥的发展进程以及其对农村家庭福利的影响》(Progress and Its Impacts on the Welfare of Rural Households in Mexico,) 研究报告139 (华盛顿特区: 国际食物政策研究所IFPRI, 2005); A. Fiszbein 和N. Schady,F. H.G. Ferreira, M. Grosh, N. Kelleher, P. Olinto, 和E. Skoufias, 《有条件的现金转移支付:减少现有和将来的贫困状况》(Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty), 政策研究报告 (华盛顿特区: 世界银行World Bank, 2009).

[xxix] D. O. Gilligan, J. Hoddinott, 和 A. S. Taffesse,“埃塞俄比亚生产安全网项目的影响及其相关联系”( The Impact of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme and Its Linkages) 《发展研究期刊》(Journal of Development Studies) 45, no. 10 (2008): 1684–1706.

[xxx] D. Headey, “反思世界粮食危机”(Rethinking the Global Food Crisis).

[xxxi] 参见,例如,H. Boumellassa, D. Laborde, 和C. Mitaritonna, 《2004年全球关税保护一览:MAcMap-HS6,第二版》( A Picture of Tariff Protection across the World in 2004: MAcMap-HS6,Version 2) , 讨论稿 903 (华盛顿特区: 国际食物政策研究所IFPRI, 2009); A. Bouet 和D. Laborde, 《粮食危机背景下的出口税收经济学》(Economics of Export Taxation in a Context of Food Crisis,) 讨论稿 994 (华盛顿特区: 国际食物政策研究所IFPRI, 2010).

[xxxii] S. Rashid和S. Lemma, 《埃塞俄比亚的粮食战略储存:制度设计和实施情况》(Strategic Grain Reserves in Ethiopia: Institutional Design and Operational Performance,)讨论稿 1054 (华盛顿特区: 国际食物政策研究所IFPRI, 2011).

[xxxiii] 更多细节参见ASEAN+3稻米紧急储备,http://www.apterr.org/.

[xxxiv] 参见,例如,P. Hazell, C. Poulton, S. Wiggins, 和A. Dorward, “小农的未来:发展轨迹和政策优先序,”(The Future of Small Farms: Trajectories and Policy Priorities), 《世界发展》(World Development) 38, no. 10 (2007): 1349–1361.

[xxxv] P. Hazell,“农业转型:亚洲绿色革命”(Transforming Agriculture: The Green Revolution in Asia )载《温饱亿万人:农业发展中的成功案例》(Millions Fed: Proven Successes in Agricultural Development),D. Spielman和R. Pandya-Lorch编辑 (华盛顿特区: 国际食物政策研究所IFPRI, 2009).

[xxxvi] J. Ariga和T.S. Jayne,“开启市场之门:肯尼亚的化肥和玉米,”(Unlocking the Market: Fertilizer and Maize in Kenya)载《温饱亿万人:农业发展中的成功案例》 (Millions Fed: Proven Successes in Agricultural Development),D. Spielman和R. Pandya-Lorch编辑 (华盛顿特区: 国际食物政策研究所IFPRI, 2009).

[xxxvii] G. C. Nelson, M. W. Rosegrant, J. Koo, R. Robertson, T. Sulser, T. Zhu, C. Ringler, S. Msangi, A. Palazzo, M. Batka, M. Magalhaes, R. Valmonte-Santos, M. Ewing, 和D. Lee,《气候变化:对农业的影响以及适应成本》(Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of Adaptation,)食物政策报告 (华盛顿特区: 国际食物政策研究所IFPRI, 2009)

作者:

樊胜根

Maximo Torero

Derek Headey